- <

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- >

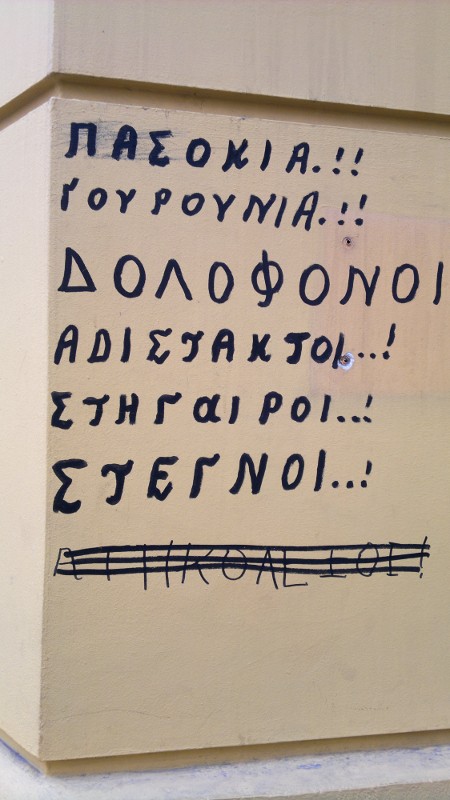

1.- Nous vivons une “crisologie” généralisée: au niveau mondial, quelques millions de pages écrites dans toutes les langues sont consacrées chaque année à la crise, pour essayer de l’analyser, pour établir des diagnostics et pour proposer des solutions – remèdes à la crise. Dans cette inflation de l’écrit et des cris, le « cas grec» a une présence continue et permanente. Un vaste spectre de narratives et de discours considère la Grèce soit comme une victime de l’agressivité capitaliste, soit, selon la rationalité dominante dite économique et les règles géopolitiques, comme un pays “intraitable”. Si l’on décide de s’exprimer dans un esprit poétique et socio-culturel, que reste-t-il à dire ? Une première réponse poétique pourrait être le bruit éclatant du silence, une réponse peut-être trop facile. Une autre réponse consisterait à faire une analyse “technique/analytique” selon un champ scientifique (p.ex. financier ou économique), mais l’expertise présuppose un statut scientifique, pseudo-scientifique, ou quasi-scientifique et une pratique professionnelle liée aux mécanismes du fonctionnement (variant presque quotidiennement) du marché monétaire, pétrolier et autre. Or, il est difficile de discuter “poétiquement” de la turbulence actuelle qui règne au niveau local et global, au glocal, selon l’expression japonaise. En ayant comme référence le “drame grec” actuel, j’aimerais tout d’abord présenter quelques remarques avec l’ambition de tester les limites et d’exprimer, au nom de la poésie et de l’art, le cataclysme des événements qui forment la crise actuelle.

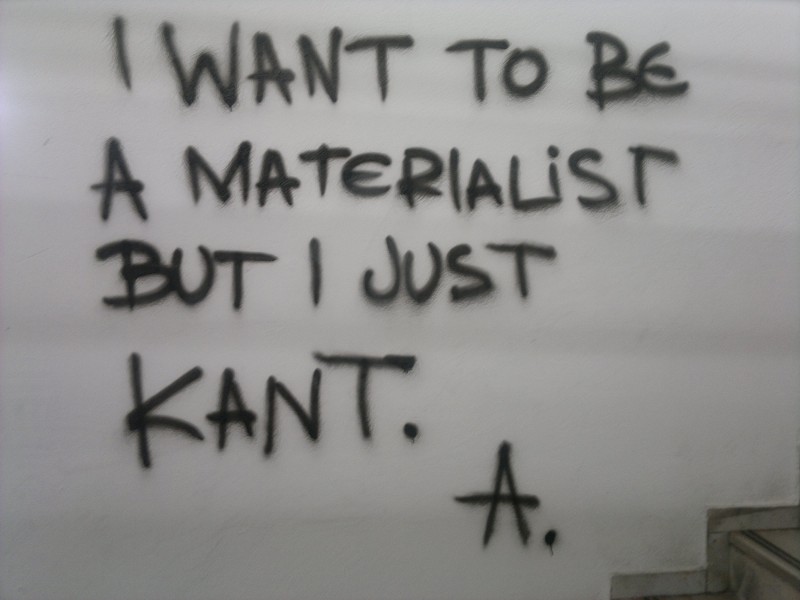

2.- Le mot “crise” en tant que tel est la preuve d’une ironie culturelle: c’est la langue grecque qui offre ce mot clef pour aborder la situation économique de la Grèce, de l’Europe et du monde entier. La langue grecque continue à fournir des outils pour approcher la réalité mais, en réalité, le mot crise – κρίσις (krisis) en grec – possède deux significations. La première est reliée au fait qu’une situation normale, physiologique soit perturbée, et qu’en conséquence un disfonctionnement s’y installe. La métaphore de la maladie et du corps souffrant peut être ici évoquée comme une parallèle paradigmatique. Cependant, une deuxième signification accompagne la première : le mot κρίσις signifie aussi la phase indispensable pour bien réaliser la πράξις (praksis) (l’acte humain). Car chaque fois, avant d’agir, nous devons établir un diagnostic, évaluer les solutions et les alternatives, choisir les objectifs en tenant compte des conséquences potentielles de nos actions et, en finale, prendre les décisions qui permettent d’atteindre le meilleur résultat possible. Cet ensemble de processus constitue essentiellement la deuxième signification du mot “κrisis” (crise), c’est-à-dire jugement. On constate donc que les deux sens du mot crise sont co-présents dans une situation, en donnant à la “crise – perturbation” (première signification) la possibilité de se dépasser par une “crise – jugement ” (deuxième signification). Cependant, dans le monde actuel, la première signification du mot est présente sans la deuxième, car lors du transfert des mots grecs et lors de leur transformation en termes scientifiques ou techniques, la deuxième signification a été pratiquement oubliée, d’où dérive la charge négative et opprimante du terme “crise”, en l’absence de l’aspect salutaire du même terme. On pourrait réclamer la réinsertion du deuxième sens lors de l’utilisation du terme “crise”, et lui rendre son identité en tant que mot polysémique et ambigu. C’est- à –dire que chaque fois que le mot “crise” est utilisé, on devrait pouvoir exiger que le “jugement” correspondant soit explicite.

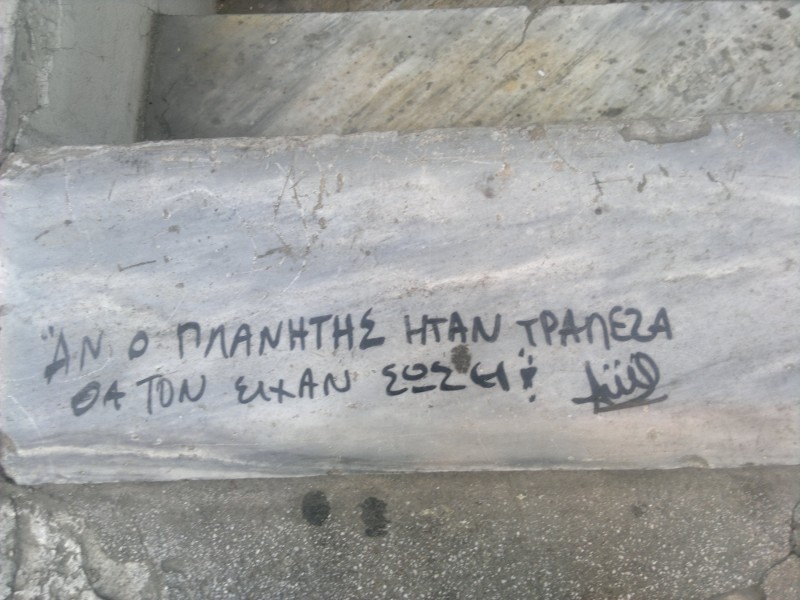

Par ailleurs, cela pourrait nous amener à imaginer une solution possible au problème économique de la Grèce : selon la théorie économique, libérale ou ultralibérale, tous les outils et les instruments qui permettent aux acteurs sociaux de bien mener leurs activités économiques ont une valeur marchande-monétaire. Dans ce sens-là, le mot “crise” est aussi un outil (d’ailleurs très précieux, car il permet une construction de la réalité économique), et de ce fait, les Grecs devraient demander un droit d’usage pour l’utilisation de ce mot, une propriété intellectuelle du terme “crise”, une indemnité (un énième de la valeur de l’euro) à chaque fois que le mot est utilisé au niveau planétaire. On pourrait ainsi résoudre rapidement la crise économique grecque d’une façon hautement cohérente et surtout conforme à la tradition culturelle qui veut que la langue grecque offre à l’humanité des idées et des concepts qui jouent un rôle fondamental pour le meilleur fonctionnement des sociétés.

Selon cette approche de la “krisis”, à la fois “crise” et “jugement”, on pourrait jongler avec une hypothèse de type historico-culturel. Selon le dogme chrétien, au Jour du Dernier Jugement la justice serait accordée à l’humanité ; la crise actuelle serait-elle donc un prélude, ou un exercice de l’opération à venir lors de la parousie du Christ ? En d’autres termes, les sociétés vivent-elles actuellement la crise au nom du “dysfonctionnement” tout en refoulant l’idée du “Jugement (Dernier)” qui les guette?

3. Une autre question cruciale émerge quand on aborde la crise actuelle dans les deux sens du terme : d’où, de quel “τόπος (topos) – lieu” et de quel “τρόπος (tropos)- façon” pourrait – on élaborer notre analyse, notre étude et notre “jugement” ?

C’est-à-dire dans quelle unité de temps, dans quel espace, et avec quelle problématique osons – nous élaborer nos phrases et nos périphrases? Voici un ensemble d’explorations possibles :

3.1. Première tentative : si nous utilisons le cadre géopolitique et nous considérons les grandes puissances mondiales, la crise actuelle est le symptôme de la transition vers un monde multipolaire, dans lequel l’ “occident” va perdre sa place dominante et d’autres puissances vont prendre en charge le futur de l’humanité et de notre planète. Cette approche qui a un caractère civilisationnel, prétend qu’ après cinq ou six siècles de supériorité occidentale, fondée sur ses capacités innovatrices dans plusieurs domaines (transports, armements, administration, savoir, économie e.t.c., basées ou non sur les sciences), l’occident a dépassé les conquêtes traditionnelles (surtout militaires) et il est arrivé a organiser l’ international et le mondial d’ une manière unique dans un laps de temps extrêmement court, si nous tenons compte de la durée de notre civilisation.

Si cette optique est fondée, cela voudrait dire que la crise se manifeste précisément dans les domaines ou l’occident a démontré sa plus grande capacité : les marchés, les finances et le commerce. Un changement civilisationnel apparait à chaque fois dans des domaines différents et il évolue dans une unité de temps de siècles, mais à notre époque, peut – être que cette évolution se fait dans une unité de temps de décennies. Dans cette méga-opération, la “crise grecque” actuelle pourrait être envisagée sur un plan théorique comme un paradoxe historique, étant donné que la civilisation grecque ancienne est considérée comme la source archétypique de la civilisation occidentale. Autrement dit, au delà des responsabilités prises ou pas prises par les néo-Grecs, la crise mondiale perçue et ressentie par le monde occidental apparait chargée d’une rhétorique dramatique, une sorte de retour à son origine grecque, mais d’une manière négative. Il est clair qu’une analyse au nom de la “civilisation” peut être contestée à cause du terme-concept de ”civilisation” en tant que tel, mais ici le concept est utilisé à un degré zéro.

3.2. Deuxième tentative : si l’on utilise le cadre nommé “guerre des capitalismes”, la crise actuelle est le symptôme des batailles incertaines entre les différentes configurations du système capitaliste. Plus exactement, on présume qu’ il existe des différentes formes du capitalisme, et que ces formes se trouvent en concurrence “sanglante” l’une avec l’autre : le capitalisme américain ou anglo-saxon, les capitalismes émergents (chinois, indien, brésilien, russe…), le capitalisme européen à visage humain, le capitalisme japonais, etc. ou, selon une autre classification, le capitalisme moral (dans le sens qu’il respecte ses propres normes d’action – p.ex. élimination des mauvaises pratiques ou des corruptions), le capitalisme industriel et postindustriel, le capitalisme matériel ou virtuel, non-tangible etc. Dans cette « guerre des capitalismes », si l’on garde cette métaphore, qui sont donc les soldats et les officiers et avec quelle sorte d’armement sont-ils mobilisés? Le capitalisme américain par exemple, est basé sur la supériorité du dollar comme monnaie de référence et sur les compétences des spécialistes menant les jeux financiers dans un esprit postindustriel et post-matériel. Il “attaque” le capitalisme européen qui lui, est plutôt basé sur le matériel, l’industriel et sur une certaine solidarité nationale et extra-nationale. Dans cette bataille, le cas grec, d’un point de vue économique, n’a pas une place prépondérante en termes strictement démographiques et économiques (le problème pourrait être absorbé par l’économie européenne, disent les économistes) mais le cas grec joue un rôle symbolique à double sens : – en tant que le maillon le plus faible dans la chaine de la zone euro (indépendamment de qui est considéré comme responsable pour cette faiblesse) il montre la vulnérabilité de l’ancien continent et révèle l’importance que détient la techno-science dans cette guerre. Plus précisément, il conduit aux apories suivantes: quel type de savoir “scientifique” est mobilisé par les agences d’évaluation, par les hedge funds, par les banques latentes – cachées ? Et surtout, qui se cache derrière la formation de ces soldats de la finance qui deviennent les missionnaires du système financier et de leur propre pléonexie ? Cela conduit ensuite à une question gnoséologique : quel est le savoir qui devient crucial dans ce domaine ? Par quel système universitaire les spécialistes de la finance et de l’économie sont-ils formés pour devenir des gladiateurs armés de chiffres, d’indices, de statistiques qui sévissent, sans pitié, dans les arènes des capitalismes ? Ce type de questions épistémologiques doit être posé par les citoyens qui sont en référence intellectuelle avec les philosophes grecs qui eux les ont posées d’une manière systématique pour la première fois. En voulant simplifier, on pourrait présumer que la crise grecque dans sa “grécité” pose la question cruciale de la division internationale non pas seulement du capital, du travail et de la puissance, mais aussi, et peut-être même en priorité, celle du savoir, de l’éducation, des passions, de l’avarice et de la ruse. Dans cette optique, le cas grec pourrait inciter les autres Européens à poser la question de la crise dans une perspective selon laquelle l’Europe pourrait aborder la question de la division internationale du savoir et de la praxis, non pas au nom de l’Europe mais au nom de l’esprit mondial, c’est-à-dire non pas au nom de l’ agressivité et de la domination mais au nom de solutions à trouver concernant les défis planétaires en faisant d’un autre savoir l’ outil privilégié pour un changement culturel authentique.

3.3. Troisième tentative synchronique et locale ; et les Grec(que)s dans cette turbulence? Et-ce que le “Dernier Jugement”, le « Jour de la Crise » est-il déjà arrivé pour eux ? Sont-ils jugés sévèrement par l’histoire, par les évaluateurs de N.Y., par les Européens, ou par eux mêmes ?

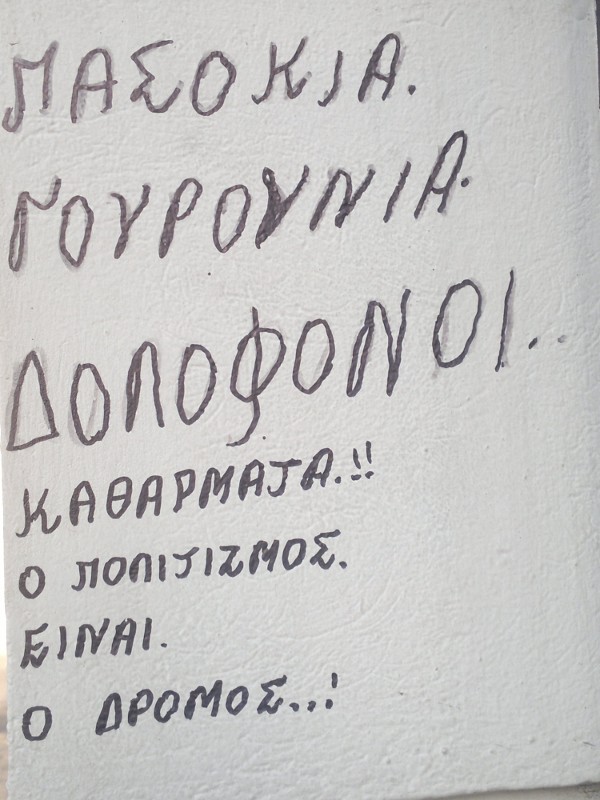

Ici, se pose enfin une question urgente. Si l’on regarde les différentes politiques menées pendant les deux dernières années en Grèce, on peut constater que les Grecs ont été profondément humiliés. Ils ont perdu leur pouvoir d’achat, le chômage est officiellement a 23% ( en réalité il est entre 25% et 30%, le deuxième plus haut de l’Europe) ; la jeunesse se trouve sans avenir ( un jeune sur deux entre 18 et 25 ans est sans travail) ; presque la moitié des chômeurs de longue durée possèdent un diplôme universitaire. Bref, la souffrance est partout et de toute forme, l’angoisse est généralisée et par conséquence, le présent et le futur semblent sans issue. Pourquoi donc n’y a-t-il pas eu, du moins jusqu’ à maintenant, une révolte contre cette politique d’austérité et de punition brutale ? Pas de printemps grec, comme le “printemps arabe” ? Le “peuple grec”, est il trop sage ou trop malin pour risquer une révolte ? Une première réponse serait : c’est à cause de son « caractère néo-grec » (dans la presse internationale domine le stéréotype du Grec “paresseux, corrompu, imprévisible, du Grec qui évite l’action directe par un substitut verbal sans fin et par un certain fatalisme oriental” ; ou serait-ce à cause de ses défauts éternels, qui sont par ailleurs le côté négatif de ses vertus ? Ou encore, doit-on expliquer la non-révolte par les mécanismes sociopolitiques mis en place juste après la 2me guerre mondiale? Cette analyse serait plutôt synchronique que diachronique, en interaction avec le devenir Européen/International qu’identitaire (le néo-Grec/néo-Hellène libéré de l’empire ottoman). Je m’oriente ici vers une approche de type “synchronique” en tenant compte de l’histoire après la deuxième guerre mondiale.

La Grèce a gagnée une reconnaissance dans le monde entier avec la victoire contre les fascistes italiens et la résistance pendant l’occupation allemande. Après une guerre civile pendant laquelle la politique internationale des vainqueurs (Anglais, Russes et Américains) a prédéterminé les actions des différents acteurs sociopolitiques en Grèce, le pays a essayé de se transformer en une société moderne. Ainsi, entre 1955 – 1974 dans le contexte de la guerre froide, la Grèce a vécu une période de “vingt années glorieuses” sur le plan économique (croissance autour de 7 – 8%, immigration organisée vers l’Allemagne et la Belgique, industrialisation, tourisme). Mais sur le plan politique et social le trauma de la guerre civile n’a pas été dépassé. Le régime militaire (1967-74) peut être perçu comme le résultat de cette carence cruciale. Ensuite, la crise du pétrole et la tragédie chypriote ont permis le renversement du régime des colonels, mais le pays a été obligé d’inventer une nouvelle voie, un nouveau modèle dans une situation internationale contradictoire: le contexte européen était une condition favorable tandis que le climat économique était très contraignant.

A partir de la fin des années 70’, malgré le fait que l’horizon du futur était très prometteur, les Grecs ont inventé une sorte de “socialisme à crédit”, ils ont découvert la société d’abondance/affluence, contournant ainsi les questions du renouvellement sociétal et évitant de poser les limites entre l’ “individuel” et le “collectif”. En simplifiant : ils ont opté pour une fuite vers l’avenir, sans régler les traumatismes ou les conflits essentiels du passé au nom d’une prospérité matérielle facile.

Ainsi, à partir de 1980 les néo-Grecs se sont trouvés dans une véritable crise presque inévitable, profonde, latente et généralisée. Une minorité clairvoyante avait bien établi ce diagnostic, mais le bruit du système politique et médiatique a empêché que ces avertissements puissent être entendus. Cette crise générale s’est révélée en termes économiques lorsque la crise internationale (initiée par les bulles américaines) est arrivée en Europe, puis en Grèce, c’est-à-dire à partir de 2008. De ce point de vue, la responsabilité des Grecs est grave et indéniable. Il faut dire aussi que l’environnement Européen et international a bien profité de la situation, afin de promouvoir en Grèce ces intérêts économiques. Trois exemples sont indicatifs de la contradiction néo-grecque.

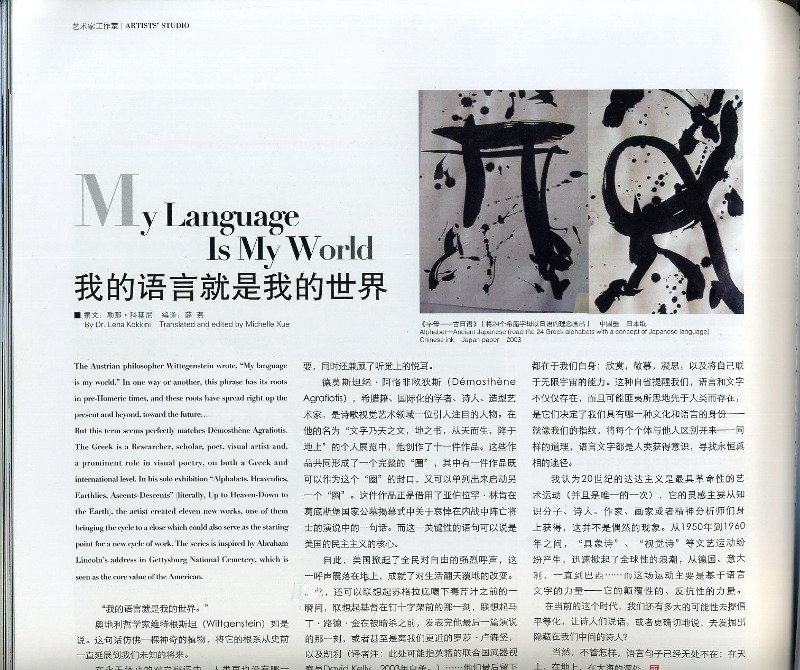

Démosthène Agrafiotis

Poète, artiste des intermédia

Professeur émérite de sociologie (ENSP)

J’exprime mes remerciements à Michèle Valley et Yannis Rigadis pour leurs remarques.